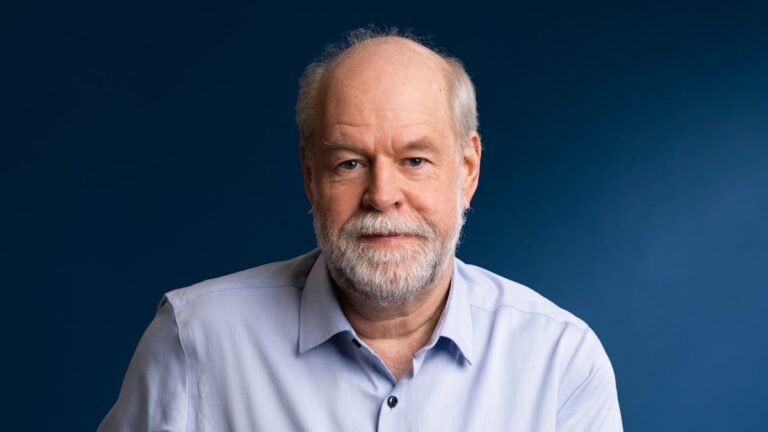

Les épisodes de pluies extrêmes sont de plus en plus fréquents, alors que les immenses infrastructures qui collectent l’eau ne peuvent pas être agrandies rapidement. Que faire ? « Les mesures d’adaptation sont multiples et les villes sont de plus en plus enclines à les mettre en œuvre », explique Alain Mailhot, professeur en hydrologie urbaine à l’Institut national de la recherche scientifique de Québec, qui étudie cette problématique. Mais de nombreux obstacles entravent encore l’action, constate le chercheur.

À quelle pluie devons-nous nous attendre ?

Le consensus scientifique est clair : les précipitations vont augmenter de manière significative, avec davantage de pluies en hiver, au printemps et en automne. En été, c’est moins clair. Mais nous sommes certains que les épisodes de précipitations extrêmes, où des quantités d’eau record tombent en quelques heures, vont se multiplier. Prévoir les précipitations exactes est très difficile, mais cela ne doit pas nous empêcher d’agir.

Que pouvons-nous faire ?

Les villes ont été conçues pour diriger le plus d’eau possible vers les égouts. Notre grand défi aujourd’hui est de réduire, de ralentir et de retarder ce phénomène en permettant à l’eau de s’infiltrer le plus près possible de l’endroit où elle tombe. Nous savons ce qu’il faut faire, mais il faut le faire partout : déminéraliser les sols en retirant l’asphalte inutile et en utilisant des revêtements poreux ; rediriger les caniveaux vers des jardins de pluie, des espaces verts en contrebas où l’eau peut s’accumuler avant de s’infiltrer dans le sol ; creuser des fossés de drainage sur les côtés des rues suffisamment larges pour ce faire ; empêcher les parkings de drainer l’eau dans les égouts. Tout cela doit être fait en même temps que nous modifions progressivement le réseau d’égouts pour qu’il puisse également en absorber davantage.

Peut-on éviter les débordements lors de pluies extrêmes ?

De grands bassins de rétention souterrains ont été conçus à cet effet, mais ils atteignent eux aussi leurs limites. En construire davantage ou les agrandir constitue un immense défi, en raison des coûts et du manque d’espace. Il faut donc ajouter des zones de stockage stratégiques hors sol, où l’eau peut s’accumuler pendant un jour ou deux avant d’être évacuée. Ces espaces publics résilients peuvent servir de lieux de détente, de loisirs ou de rencontres le reste du temps. Un bon exemple en est à Montréal avec la place des Fleurs-de-Macadam, une place multifonctionnelle inondable qui peut se remplir de 30 cm d’eau et la retenir pendant 48 heures. Il nous en faut beaucoup plus de ces espaces ! La première étape consiste à cartographier ces points bas, comme l’a fait Montréal.

Qu’est-ce qui freine ces adaptations ?

Plusieurs villes ont commencé à adapter leurs pratiques. Elles adoptent des réglementations, offrent des incitatifs et partagent des informations sur les meilleures pratiques. Bromont, par exemple, rembourse la moitié des coûts d’installation d’un jardin de pluie, jusqu’à 1000 $ par adresse. Ça bouge! Mais, du côté des différents paliers de gouvernement, des fonctionnaires et des citoyens, il reste un certain scepticisme face au climat futur et au fait que ces évolutions changeront les choses. S’adapter va à l’encontre des habitudes, suscite du mécontentement et bien sûr coûte de l’argent : pour les municipalités québécoises, Ouranos a estimé le coût total de l’adaptation aux changements climatiques à 2 milliards de dollars par année jusqu’en 2055.