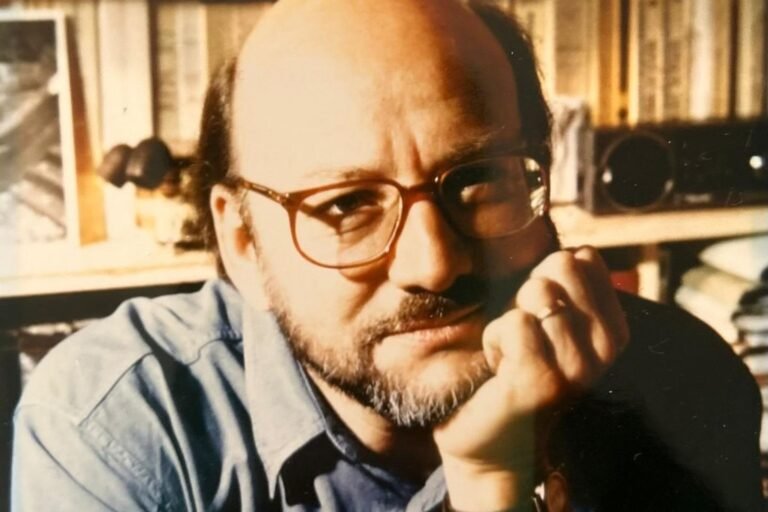

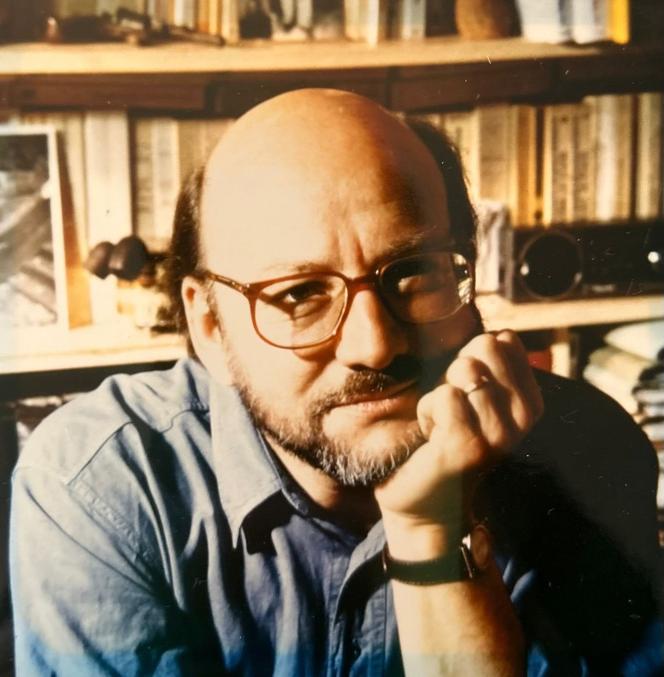

Historien de la France contemporaine, tant politique, sociale que culturelle, Jean-Pierre Rioux, qui vient de s’éteindre vendredi 6 décembre au matin, à l’âge de 85 ans, s’est volontiers présenté comme « un produit pur et banal de la méritocratie républicaine ». Une manière de parler de ses racines tout autant que d’affirmer son attachement viscéral aux valeurs citoyennes dont il était un inflexible défenseur.

S’il est né à Clichy (Seine, aujourd’hui Hauts-de-Seine), le 15 février 1939, il se voulait originaire du Limousin, et plus précisément du Corrézien. Certes, ses parents Fernand et Augustine, lui de Gumond, elle de Saint-Pardoux, ont quitté leur terre ancestrale, entre Tulle et Egletons, au début des années 1930, pour devenir respectivement employé hospitalier et infirmier à Paris. Mais l’attachement à la terre originelle ne faiblit pas et celui qui transmet à ses petits-enfants le goût des voyages à travers bois et prairies, la science des champignons et le maniement des outils de base, y possède plus qu’une maison. , “un morceau de hameau”.

Fils unique de ces agriculteurs tentés par le statut de fonctionnaire d’agents hospitaliers, Jean-Pierre Rioux a suivi un parcours sans faute, de l’école municipale de Saint-Ferdinand-des-Ternes, dans le 17ee arrondissement de Paris, au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, puis aux lycées Louis-le-Grand et Henri-IV lors des classes préparatoires à la Sorbonne, où il obtient une licence d’histoire-géographie et un diplôme de l’enseignement supérieur.

Mais l’étudiant est destiné à l’enseignement. Reçu aux Capes (1963), puis à l’agrégation d’histoire (1964), sa première affectation fut le lycée Marceau de Chartres (1964-1966), avant de revenir à Neuilly-sur-Seine et Pasteur (1966-1972). Tout semble simple. Et pourtant, la décennie ne l’était pas.

« Engagement d’apprentissage »

Hésiter entre philosophie, lettres et histoire, en 1959, n’avait aucun sens. La conscience politique de Jean-Pierre Rioux s’est réveillée dès l’arrivée au pouvoir de Pierre Mendès France, la fin de la guerre d’Indochine et le soulèvement de l’Algérie. Cinq ans plus tard, en liberté conditionnelle, le jeune homme n’est pas envoyé sur le terrain des opérations, mais il s’indigne lorsque le recours à la torture est dénoncé et s’interroge sur une République qui partage les recours des dictatures. Comment y arriver ? Pourquoi cette incapacité à achever la décolonisation sans violer les valeurs de la démocratie ? Il habite là « engagement d’apprentissage ».

Il vous reste 61,09% de cet article à lire. Le reste est réservé aux abonnés.